はじめに

ベトナム語学習者のみなさんにとっては周知の事実ですが、日本で受けられるベトナム語の検定試験には主に2つ、「国際ベトナム語能力試験」と「実用ベトナム語技能検定試験」があります。前者には「iVPT」、後者には「ViLT」という公式の略称があるのですが、私はどうにもこの2つをスッと言うことができず、誰かに言われてもすぐに判別できないので、ここでは「国際試験」または「国際」、「実用試験」または「実用」という表記を使わせていただきます。

私は今年たまたまこの両方を受験し、幸いどちらにも合格することができました。こういう年は今後もう自分には訪れないような気がするので、記憶が新鮮なうちに両試験を振り返ってみたいと思います。ただし、両試験ともに問題用紙を持ち帰ることはできず、加えて私は試験が終わった瞬間にその内容をほぼ忘れてしまうタイプなので、「こういう問題が出ていました!」という詳細や耳寄り情報を提示することは叶いません。あくまでも試験の概要をご紹介し、実際に受験してみての印象や感想といった個人の体験談を書き留めるにすぎませんが、予めご了承ください。

また、ベトナム現地で受けられる試験というのも当然複数ありますが、本記事では対象外といたしますので、ご容赦くださいませ。

1.国際ベトナム語能力試験(iVPT)

【概要】

●主催:一般社団法人VTS JAPAN(後援:大阪大学、神田外語グループ)

●開始:2020年から

●時期:毎年2月(全級)と8月(A級のみ)

●会場:東京と大阪の2会場

●レベル:A(初級)、B(中級)、C(上級)の3段階があり、結果は総得点によってA1、A2、B1、B2、C1、C2の6等級に分けられます。ただし総得点が基準に満たない場合や、各科目の得点が基準に満たない場合には「不合格」となり得ます。

●試験科目と形式:Aには「聴解」と「読解」の2科目(すべてマークシート)、BとCには「聴解」、「読解」(いずれもマークシート)、「筆記」、「口述」の4科目があります。

●模擬試験問題:現在販売されているのは1回分 ※2025年8月4日現在

※詳細は公式サイト https://vts-japan.jp/ をご確認ください。

【前提として】

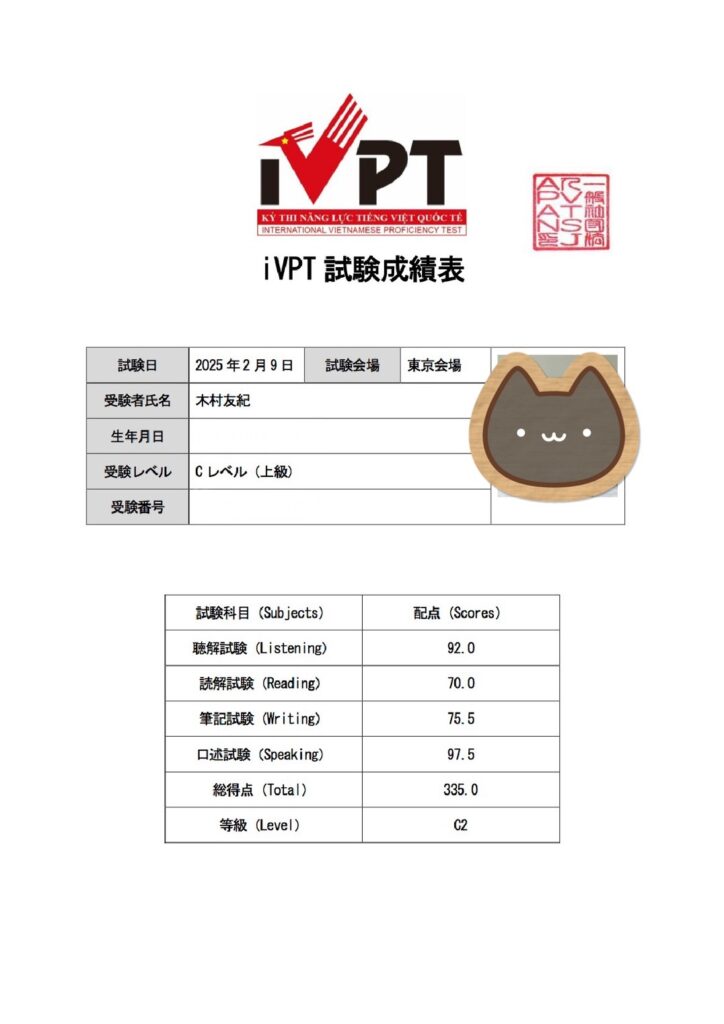

私は2025年2月9日、東京会場にて第8回試験のC級を受験しました。午前に「聴解」(30分)と「読解」(40分)が実施され、昼休みを挟んで午後に「筆記」(40分)、「口述」(7分)と続きます。

【事前準備】

実はこれが2回目となるC級受験でした(AとBは未受験です)。前回の受験は2023年2月に実施された第4回試験だったのですが、このときは模擬試験問題をチラッと覗く程度でほぼ準備をせずに臨んでしまったこともあり、結果は大変お恥ずかしながら「不合格」。各科目100点で400点満点のC級、合格の条件は「各科目で50点以上、かつ総得点が240点以上」なのですが、私の場合は全体で240点を超えたものの、聴解科目の低さが原因で等級をもらえませんでした。

なので今年はリベンジマッチでした。模擬試験にしっかりと取り組み、特に聴解科目をクリアできるよう音源を聴き込みました。とはいえ模擬試験も1回分しかありませんので繰り返し取り組んでいると耳が慣れてしまいます。そこで日頃 You Tube や Podcast を通して聴いているベトナム語のニュース番組などのチェックを、試験前は強化しておきました。試験問題の音声は北部発音ですので、北部発音の番組に絞るというのもポイントでした。

また、実用と違って筆記科目のある国際試験。日常的に仕事上の必要性や友人との交流でベトナム語を書く機会は多いものの、それらはすべてパソコンかスマホ上でのこととなっており、筆記具を持って書く、という場面は皆無な私でしたので、試験対策として意識的に「鉛筆でノートにベトナム語を書く」ことを行いました。試験問題を想定した作文に取り組む…ことまでできれば最高だったのですが、実際にそこまでは難しく、過去問の解答例や好きな文章を書き写し、手を慣らしておく程度に留まりました。

そして、何と言っても問題数が多いことで有名な(?)国際試験。実際本当に多くて、受験者泣かせだと思います(涙)。前回の受験時に、自分はどう頑張っても全部解き切れないことを痛感していたので、「わからない設問に固執せず、さっさと諦めて進めよう」という意識を持つよう心がけました。具体的には、配点などもも考慮した上で、読解問題をすべて解くのは難しいだろうと予想しておきました。

【受験後の感想】

準備の甲斐あって、聴解科目はわりとスムーズに解けました。

読解科目前半の語彙や文法問題では迷う箇所もそれなりにありましたが、「固執しない」という意識のおかげで手が止まることはなかったように思います。後半の長文読解もそれなりに手応えはありましたが、やはり最後まで解き切れず、終盤の数問はかなりいい加減にマークすることとなりました。

負荷の多い筆記科目では、はじめに2つの設問を見渡し、1つ目の「4枚の絵を見て作話」は十分にできそう、2つ目の「自由作文」はテーマが縁遠くてだいぶ厳しそう、と判断。各項の最低単語数が決まっているうえに、2つ合わせて50%は取らないと基準点を満たせないので、「1つ目を完璧に、2つ目は時間の許す限り書く」という目標を立てて取り組みました。実際に2つ目の問題の、起承転結でいう「承」部分あたりでタイムアップとなりました。

口述科目は、1つのテーマに沿って自分の考えを述べるのですが、受験者に1台ずつ小型のボイスレコーダーが配布され、その場で音声を吹き込むというスタイルで行われます。2023年には15名ほどいたC級受験者、このときは受験番号順に(確か)5名ずつが別室に呼ばれ、距離を取って着席し、機材が配布され…という流れだったのですが、今年2025年は受験者が3名のみで、教室移動はありませんでした。いずれにせよ、同じ教室にいるわけですから、受験者同士の声は互いに丸聞こえ、これは正直やりづらくてたまりません。今回は2回目だったので心の準備がありましたが、1回目は随分と面喰いましたし、やはり改善してほしい点だなぁと強く思ってしまいました。出題されたテーマが、私の仕事にも直結する身近なものだったのが救いでした。

後日届いた結果を見て安堵。無事にリベンジを果たせました。

2.実用ベトナム語技能検定試験(ViLT)

【概要】

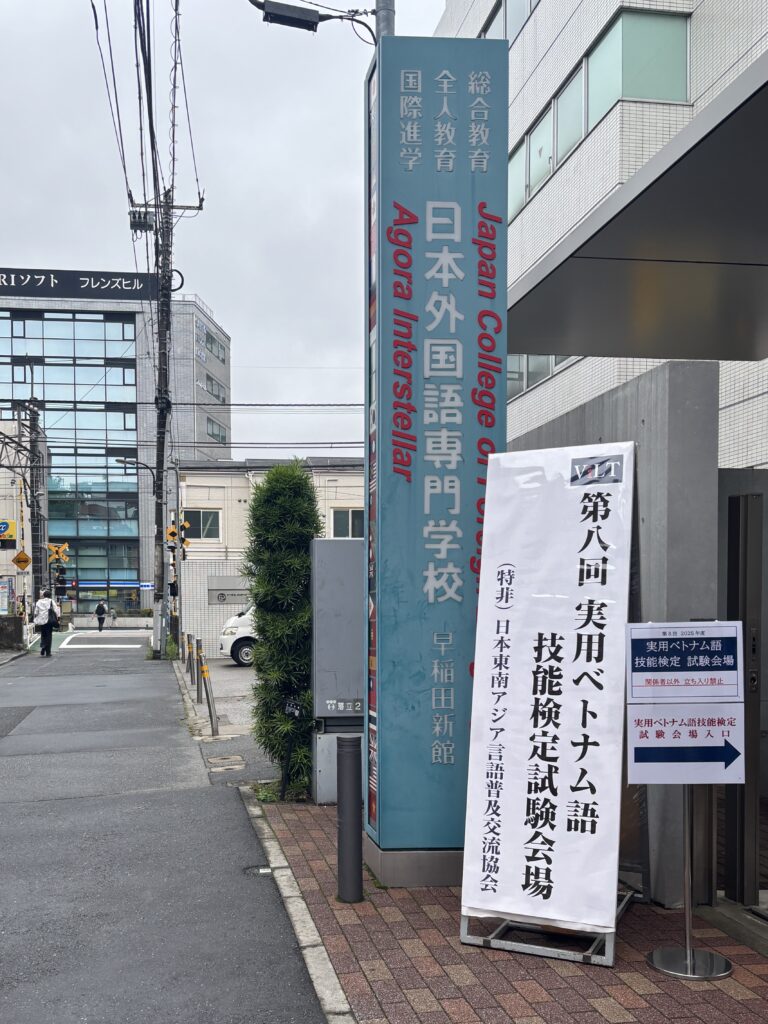

●主催:特定非営利活動法人 日本東南アジア言語普及交流協会(J-TAG)

●開始:2017年から

●時期:毎年6月

●会場:東京のみ

●レベル:準6級から1級までの7段階

●試験科目と形式:各級ともに「リスニング」と「筆記(文字・語彙、リーディング)」の2分野に大別されますが、4級以上は「リスニング」「文字・語彙」「リーディング」と3つの得点区分があります。いずれもマークシート形式。国際と同じく、総得点で合格か否かが判断されますが、各得点区分の基準点を満たさなければなりません。

●過去問:現在販売されているのは4年分 ※2025年8月4日現在

※詳細は公式サイト https://www.jtag.or.jp/ をご確認ください。

【前提として】

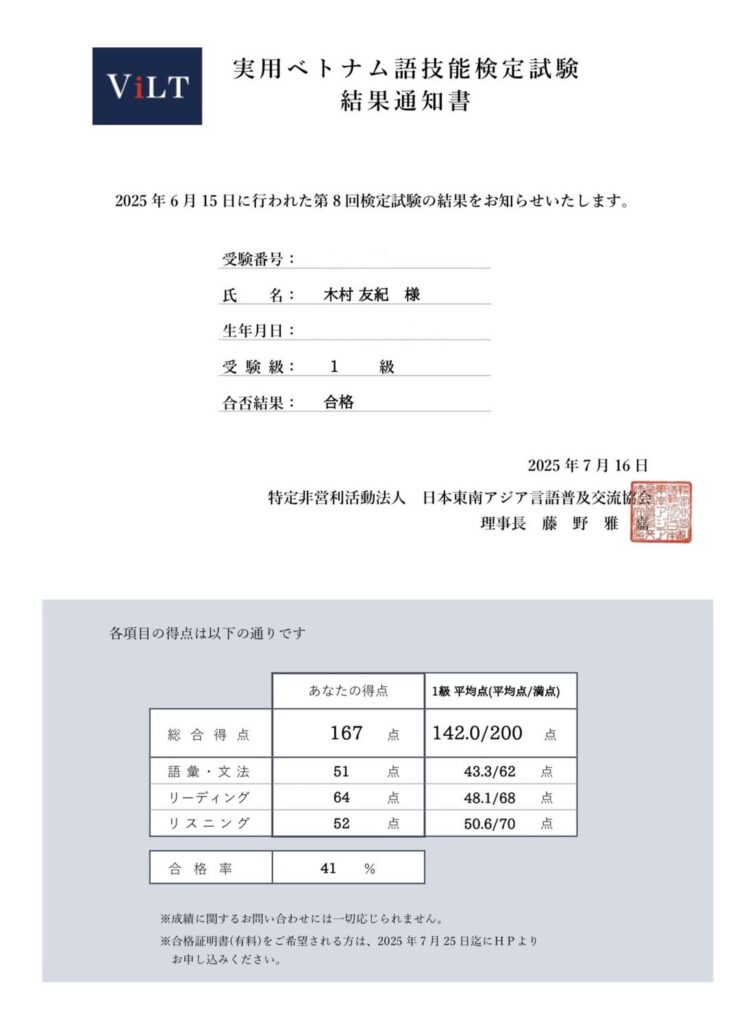

私は2025年6月15日に開催された第8回試験にて、初実施となる1級を受験しました。「リスニング」は40分、「筆記」は70分で、午前のうちにすべてが終了します。2級は過去に複数回受験したことがありますが、本記事では1級にのみ言及します。

【事前準備】

初実施の1級には、当然ながら過去問がありません。問題の形式は2級とあまり変わらないだろうと予想していたのですが、具体的にどんな違いがあるかは全くわかりませんでしたので、取り急ぎ、2級の過去問を見直したり、国際のときと同様に日頃からできること(ニュースを読む、聴くなど)を強化したりしておきました。

【受験後の感想】

当日、教室には40名ほどの受験者がいて、まずその多さに驚きました。みなさん、私と同様に2級まではすでに持っていて1級を待望しておられたのか、あるいは午後の2級と併願受験されているのか…そうした事情はもちろんわかりませんでしたが、勝手に仲間意識を感じて妙に高揚しました。当日は会場にベトナム人記者の取材が入ったようで、ベトナム語で出たその記事を勝手ながら本サイト内で翻訳させていただいていますので、よろしければ合わせてご覧ください。

※勝手に翻訳 ー「第8回 実用ベトナム語技能検定試験」取材記事/Vietnam+ より

はじめの「リスニング」では、2級と比べて全体的に音声スピードの速さを感じました。前半はいい感じに解けていたのですが、集中力の途切れた後半、特に最終問題の、短文に対する適切な回答を3つの選択肢から選ぶ問題では、そのスピード感が増したようにも思え、だいぶ聞き逃して慌てました。

次の「筆記」では、まず「語彙」パートで、随分と知らない単語も登場し、やはり2級以上の難しさを目の当たりにしました。「文法」パートでは並べ替え問題に大苦戦、5問中3問はさっぱりわからず悔しかったのですが、ここでも国際試験の教訓「固執しない」を思い出し、早々に諦めて先に進みました。1級の過去問が発売された暁には、特にこの並べ替え問題をじっくり検討してみたいものです。

「筆記」終盤の「長文読解」も2級より出題数が多かったのですが、国際試験を受けていたことが吉と出たのか、以前よりも速読に慣れたようで、最後まで解き切ることができました。ちなみに私は長文読解の際は「スラッシュリーディング」を心がけていて、一文を語句のまとまりごとに区切りながら読むようにしています。そうしてたどり着いた最終問題では小さな奇跡が起こったのですが、このことは「6月の活動記録」に綴った通りです。

受験後は手応えらしい手応えもなく、合格してもしなくても不思議じゃないなぁというぼんやりとした気持ちでいましたが、無事に良い結果を受け取ることができて安心しました。1級合格の条件は「200点満点中75%以上の点数を取り、かつ各区分で基準点(リスニングは24点、語彙・文法は24点、リーディングは20点)を満たすこと」。合格はできたものの、今回の私は決して誇れるような点数ではなかったので、これからも精進したいと思います。

協会のお知らせによると、来年以降の1級の開催は未定だそうです。

3.おまけ情報

●国際も実用も旧姓での受験が可能でした(受験申込の段階で双方の事務局に問い合わせ、可能との回答をいただきました)。

●日本で受けられるもので、「ベトナム語能力のみを問う」試験は上記2つですが、語学以外の専門知識も出題の対象とされ、ベトナム語が1つの科目として組み込まれている試験には例えば以下のようなものがあります。参考になれば幸いです。

司法通訳技能検定試験

医療通訳技能検定試験

おわりに

私がベトナム語学習を始めた2008年には、日本で受験できるベトナム語能力試験が存在しませんでした。今もなお会場等の制限はあるものの、こんな風に日本で受験できるようになった現状をとても喜ばしく感じています。語学学習において、試験は絶対ではありませんし、試験結果とその人の実力が異なるということも当然あるでしょう。そんな中でも、試験は語学学習において、大切なひとつの目標になり得ますし、自分の現在地を確認する有効な手段であるとも思います。

学習者の希望にもなるこうした試験を作成、実施してくださる多くの運営者のみなさんに敬意を表し、感謝するとともに、大変微力ながら、ベトナム語学習分野のさらなる発展を願っております。

なお、私は山梨から受験しに行きました。今年は幸い、どちらの試験も前泊する必要はなかったのですが、やはり距離のある移動を経ての受験は疲れるものです。実用試験の会場ではスーツケースを持って歩く受験者の方々をお見かけしました。遠方からご参加の皆さん(もちろん近場の皆さんもですが)、今年の受験も本当にお疲れさまでした。みなさんの熱意に心から感服いたします。ベトナム語学習には苦労や困難が多いですが、それに勝る魅力もたくさんあると思います。これからも共に楽しんでいけたら嬉しいです。

以上