渡航前に漠然と、「滞在中は映画館に行って、何らかの映画を観れたらいいな~」と考えていたのですが、そんな時にちょうど、日頃より学習相談室を受講してくださっている生徒様から、公開中の “MƯA ĐỎ”(=赤い雨)という映画が非常に流行っているということを、下記のいくつかのニュース記事と共に教えていただきました。それならばと、ホーチミン滞在が終盤に差し掛かったタイミングで映画館に向かいました。

—–

・映画の快挙を報じる記事 (Tuổi Trẻ)

Mưa đỏ thỏa cơn khát phim chiến tranh Việt

・ベトナムで歴代最高の興行収入を記録(Tuổi Trẻ)

Mưa đỏ vượt Mai trở thành số 1 doanh thu phòng vé Việt

・映画の予告編

—–

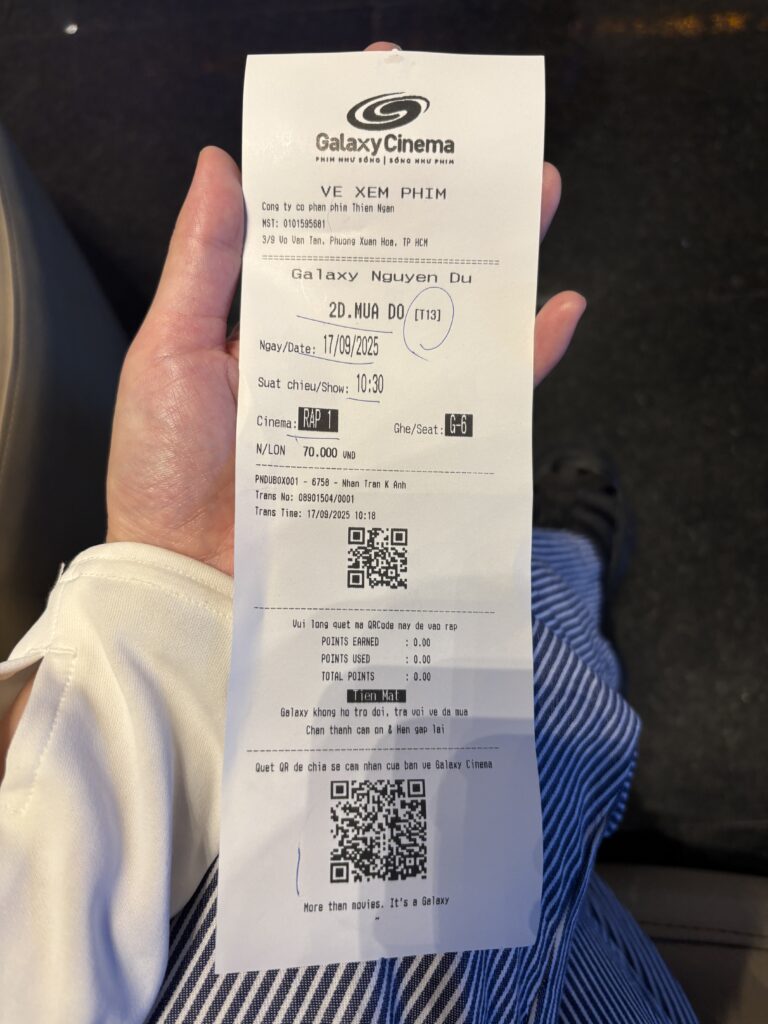

選んだのはホテルから徒歩圏内の Gallaxy Nguyễn Du という映画館。ずいぶんと昔に来たことがあるはずなのですが、記憶はおぼろげです。事前に上映時刻だけは調べておき、席の予約は特にせず、現地でチケットを買うつもりでいました。

ところが、いざ館内に入ってみると、チケット売り場が見当たりません。近くにいた守衛さんに「あっち」と地下の方向を指さされ、階段を降りてみたのですが、あったのはフード&ドリンク売り場。「???」と戸惑いながらスタッフの方に確認すると、なんとそこがチケット売り場も兼ねていました。希望の上映回を伝え、座席を選び、チケット代を払おうとすると、すかさずフードやドリンクを勧められ、なるほど商売上手な構造だなと感心しました。ドリンクだけ注文したのですが、その間にもポップコーンを二度ほどアピールされて面白かったです。ちなみに、鑑賞チケットは70000ドン(約408円)だったので、ドリンク(7up)の39000ドン(約227円)が異様に高く感じてしまいました。

チケットに記された時刻は、事前に調べたウェブサイトにも、もちろん劇場内の表示にもある時刻なのですが、私は日本の感覚で「上映開始時刻」だと信じて疑いませんでした。そろそろ入場しておかないと…と約10分前にシアターに入ろうとすると、スタッフの方に「まだです!」と言われ、またしても「???」。説明を受け、そこでやっとこれが「入場開始時刻」であることがわかり驚きました。映画館一つとっても日本とはちょっとした違いがあり、そのたびに戸惑ってしまうのですが、こういう戸惑いこそが楽しいのだとあらためて実感した一コマでした。

さて、肝心の映画について。

“MƯA ĐỎ”は、作家チュー・ライ(Chu Lai)の同名小説を原作とし、ダン・タイ・フエン(Đặng Thái Huyền)監督が映像化。正式名称は “Mưa đỏ: Máu xương đổ xuống – Đất trời lưu danh” で、木村による仮訳ですが「赤い雨:血と骨が流れ、天地にその名を刻む」を意味します。舞台は1972年、南北ベトナム戦争の最激戦地の一つと言われるクアンチ古城(Thành cổ Quảng Trị)。南北分断線に近く、国の統一と独立をめぐる象徴的な場所であるクアンチですが、古城では現実に81日間にわたる攻防戦が繰り広げられ、映画でもその壮絶な日々が描かれています。

なお、クアンチ古城での戦いについて検索すると、さまざまな記事がヒットしますが、私は今井昭夫先生のNoteでの記録を初めて拝見し、非常に勉強になると共に、こんなに素晴らしい御研究の成果を無料で公開してくださるなんて…と感銘を受けました。

本作は2025年8月22日にベトナム全土で公開され、公開初日で約40億ドン、最終的に700億ドンを超える興行収入を記録したとのこと。観客動員数は800万人を突破し、ベトナム戦争を題材にした作品として史上最大のヒットとなったそうです。現在はすでに上映を終えていますが、下記11月4日付の記事によれば、まもなく開かれる「第24回ベトナム映画祭」の一環として、全国9つの省都市にて11月15日から20日まで再上映されるそうです。これだけの大ヒット映画なので、今後も鑑賞できる機会は多々あるのでは?と推測しています。

そして、ここからは私の率直な感想です。

私は元来、血がたくさん流れる映画が得意ではありません。そのため、医療もの、ホラー、スプラッター、戦闘ものなどは、(それが勉強になる重要な作品だとはわかっていても)積極的に観たいと思えるジャンルではなかったのですが、今回は好奇心が勝って鑑賞することにしました。もちろん、その選択に悔いはないのですが、結果、かなりの苦痛を感じることになりました。

古城での戦闘シーンはあまりにも具体的で、何度も画面から目を逸らしてしまいました。そして戦場での日々に疲弊してゆく登場人物たちの様子も、本当に辛かったです。作中では音楽院学生のクオン(Cường)を中心に、多くの青年が兵士として古城での戦いに参加するのですが、彼らは本当に素朴な、心優しき若者たちで、どうしてこんな人たちが戦争に参加しなければならないのだろう?と思わずにはいられませんでした。そして、人の命より大切なものってあるのだろうか?と終始考え続けていました。

戦場と煌びやかな会議室との対比は鮮明で、戦場の過酷さが際立っていました。北側の兵士でありクオンと南側の将校クアン(Quang)の対立構造も、ベトナム人同士が戦わなければならなかった悲しさを物語っていて、胸が痛みました。所々でクオンと看護師ホン(Hồng)との仲睦まじい描写がありますが、それらの場面がやってくるとホッとして、全身の緊張が解けるのがわかりました。

お恥ずかしいことですが、良し悪しを語れるほど私はベトナム映画に明るくなく、また勉強不足ゆえ、史実としてのクアンチ古城での戦いにも詳しくありませんでした。ただ、この映画を鑑賞したことによって、これまで敬遠しがちだった戦争映画の重要性というものが、遅ればせながら私の中で確固たるものになった気がしています。それは至極当然なのですが、観客一人ひとりが過去に学び、「戦争とは残忍なもので、絶対に繰り返してはならない」と気持ちを新たにすること。作中の描写は本物の戦場に比べたらずっとマシで、実際にはもっともっと残酷だったはずですし、戦後も人々の苦しみは続きます。戦争にがもたらす負の影響は、誰一人として味わうべきではないし、誰かに味わわせるべきではないと、観客それぞれにそう思わせることこそが、本作の、そして戦争映画の意義なのだと再認識しました。私はあらゆる戦争に強く反対するとともに、歴史から、そして今もなお世界で起こってしまっている事象から、多くのことを学ばなければならないと痛切に思いました。

映画が終わり、情感あふれる主題歌が流れ始めると、そそくさと席を立つ観客のみなさん(20名ほどいたようでした)。これはベトナムでは当たり前の光景だとわかってはいましたが、エンドロールの途中で館内が明るくなったこと、次の上映に備えてスタッフさんたちがすぐに清掃に入って来たことには驚き、一気に現実に戻りました。エンドロールが終わるまで座り続けていたのは、私ともう一人、少し年配の男性だけでした。

(旅の記録、つづきます)